Etude du cheminement d’une création de concepts

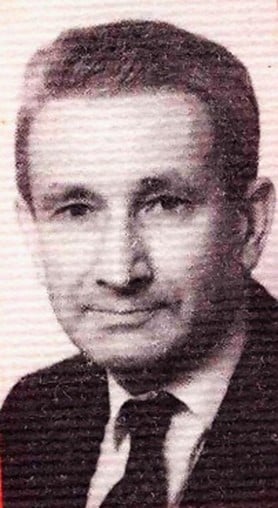

Général Alain Gaigneron de Marolles

Les enseignements à tirer de la culture subversive

Années 90 : l’amorce d’une convergence d’idées

Les confrontations d’expérience entre des militants subversifs et des militaires ne sont pas fréquentes. Exception qui confirme la règle, c’est en France que s’est produit l’impensable c’est-à-dire la création d’un dialogue entre des représentants de deux univers radicalement opposés ainsi que l’émergence d’un intérêt réciproque sur les modes opératoires des pratiques subversives et contre subversives.

première rencontre

La première rencontre eut lieu avec le général Alain Gaigneron de Marolles [1] en raison d’un intérêt réciproque pour l’étude de la culture subversive.

Selon Alain Juillet[2] , Marolles qu’il a connu lorsqu’il était commandant adjoint du chef du Service Action du Service de Documentation Extérieure et de contre-Espionnage (SDECE, ancien nom de la DGSE), était le meilleur d’entre eux : « tous ceux qui l’ont connu vous diront qu’aucun des officiers du renseignement français ne lui arrivait à la cheville, c’est toujours valable aujourd’hui ».

Au-delà de son expérience de terrain dans les services spéciaux, Marolles avait une culture stratégique dont une des traces est le rapport qu’il a rendu durant son passage à l’IHEDN (voir annexe à la fin de l’épisode 4). Son titre est évocateur d’une certaine vision prémonitoire : « Paix atomique et guerre révolutionnaire face à la puissance chinoise et à la poussée révolutionnaire dans le monde ».

Au cours des années 90, j’ai eu la chance de pouvoir discuter de nombreuses fois avec le général de Marolles.

Une fiche de lecture mise en ligne par le biais du site vie-politique.com résume bien sa prise en compte du savoir-faire subversif dans l’analyse qu’il fit de l’évolution du monde en 1991 :

« Ce livre introduit le concept de guerre économique dans un contexte géopolitique de la fin des années 1980, juste avant l’effondrement de l’URSS. Le général Alain Gaigneron de Marolles analyse très tôt que les conséquences de la guerre d’Algérie sont très impactantes. L’approche indirecte du combat de l’ombre, quel qu’il soit, est devenu un sujet tabou dans la culture du renseignement français. L’Action n’est plus seulement politico-militaire, mais aussi géoéconomique. (…)

Le général de Marolles, qui a pratiquée la ruse et l’action subversive durant la période de la guerre froide, tient à rappeler à la jeunesse qui lui succède que « la troisième guerre mondiale a déjà eu lieu », de 1945 à 1991, et qu’elle fût clandestine.

C’est en devenant consultant en géostratégie après sa carrière militaire qu’il rédige en 1986 cet ouvrage très orienté géopolitique, mais déjà teinté d’une forte composante d’intelligence économique.

Il a, de plus, théorisé la guerre révolutionnaire, comme un «combat du faible contre le fort, du pauvre contre le riche, de la génération montante contre la génération en place».

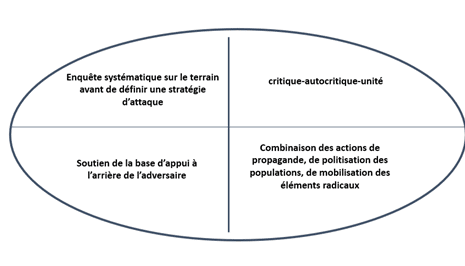

Elle peut, selon Marolles, ne réussir qu’en mettant en place dix principes de base qui permettent à David de vaincre Goliath :

- L’emploi de la ruse, ou de toute forme d’action non conventionnelle, potentiellement clandestine et sans limite ni règle.

- Des actions psychologiques dans le cadre d’un combat idéologique.

- La mise sur pied d’organisations de militants cristallisant une masse critique autour d’elle.

- L’isolement des pouvoirs établis par des actions subversives tendant à développer les sentiments d’insécurité et de culpabilité au niveau des responsables.

- Une lutte longue et larvée visant à l’usure de l’adversaire.

- Une action s’adaptant aux circonstances et allant de la lutte indirecte à la lutte armée.

- L’organisation du renseignement afin d’agir au moment propice et d’assurer au maximum sa propre couverture.

- Une intendance qui se plie aux règles de la logistique clandestine.

- La mise en œuvre de matériel et de méthodes rustiques afin d’éviter les méthodes de destruction massive.

Les discussions avec Marolles ont abouti à un point de convergence que résume très bien cette citation de Marolles qui date du début des années 1990 :

« Nous observons le développement d’une guerre économique sans merci, qui n’a déjà que trop duré et se déroule d’un bout à l’autre du globe, parallèlement à la troisième guerre mondiale, celle-ci non déclarée, après dominance idéologique, politique et militaire. […] Cette situation, loin de favoriser une nécessaire coopération face à un danger commun, a entraîné une guerre économique accrue et contribué à engendrer le chaos à travers le monde. »

Apport méthodologique maoïste

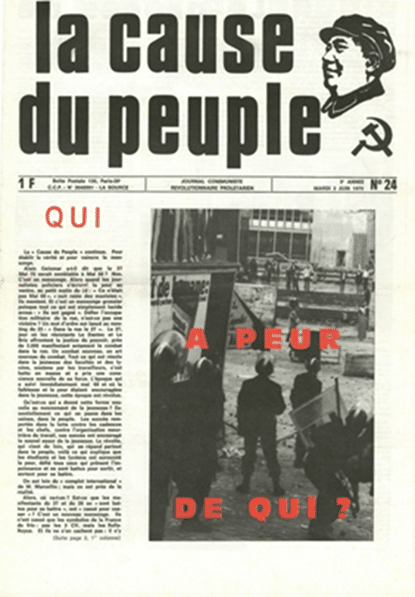

La fin des années 70 s’est traduit par une diminution très importante de l’influence des mouvements d’extrême gauche. L’explication d’un tel reflux est liée à l’échec de ces différentes expériences dans leur confrontation avec le pouvoir politique et l’appareil d’Etat. Dans les années qui suivirent, ce constat a incité certains anciens militants maoïstes français qui s’étaient engagés dans un processus de lutte armée, à tirer un bilan de leur parcours. En entamant ce processus d’autocritique, ils ont été amenés à faire le tri entre les carences stratégiques de leur engagement et les leçons à tirer de leurs pratiques militantes. La manière d’utiliser l’information de manière offensive a été considérée comme le principal acquis de leur créativité sur le terrain subversif.

Durant la première phase (années 1967-1973), les pratiques militantes les plus abouties se sont concentrées sur un certain nombre d’usines [3] . La pratique de « l’établissement »[4] a initié de nombreux militants maoïstes à des méthodes élémentaires de collecte d’informations pour se faire embaucher et de dissimulation de leur identité pour ne pas se faire renvoyer par leur employeur. Leur militantisme en usine portait le germe d’une forme de clandestinité. On peut tirer de cette démarche les principes élémentaires suivants :

- Tromper les employeurs (faux CV, élaboration de fausses légendes sur la situation sociale des candidats à « l’établissement »).

- Apprendre à ne pas se faire identifier par la maîtrise mais aussi la CGT qui « traque les gauchistes » à l’intérieur des usines.

- Rechercher l’efficacité pour « circuler » dans l’usine sans se faire remarquer (par exemple, chercher un emploi d’électricien qui permet de passer d’un atelier de fabrication à l’autre).

Le militantisme de Gauche Prolétarienne entre 1968 et 1973 a été une des démarches les plus créatives dans le domaine de l’adaptation des techniques du renseignement à la guerre cognitive.

Les actions des militants étaient systématiquement conçues dans une optique de démonstration par l’exemple susceptible d’être relayée dans les médias. Le quotidien Le Monde ouvrit dans ses colonnes une rubrique permanente sur cette forme d’agitation.

La matrice tactique de « l’agitprop » maoïste de la GP se fondait que le principe suivant : le problème central n’est pas de savoir comment se battre mais comment les gens en viendront à se battre.

Les maoïstes testèrent des opérations « d’encerclement cognitif » sur de longues périodes pour créer des caisses de résonance à l’intérieur de grandes implantations industrielles qui étaient reconnues à l’époque comme des lieux important de la contestation sociale. L’usine Renault à Boulogne Billancourt faisait partie de leurs priorités.

Objectif : encercler l’île Seguin

- Travail d’enquête.

- Menées régulières d’agitation (présence aux abords de l’usine, fréquentation régulière des cafés où mangent les ouvriers, discussion dans les logements du type Sonacotra).

- Campagne de propagande par le travail de porte aux entrées de l’usine.

- Tentative d’organisation de comités d’ateliers à l’intérieur de l’usine.

- Actions potentiellement violentes dans l’usine, à ses abords et dans la zone de la ville de Boulogne Billancourt.

L’approche intérieure de l’île Seguin :

- La cible prioritaire : les Ouvriers Spécialisés sur les chaînes de montage.

- Des cibles secondaires : les départements fabrication les plus durs comme le département peinture.

- Les Ouvriers Professionnels itinérants dans l’usine (électriciens).

L’approche extérieure de l’usine:

- Les lieux de passage (stations de métro, bus).

- Les cafés, les restaurants.

- L’école professionnelle.

- Les habitations et les quartiers de foyers immigrés.

- Les usines proches de Boulogne Billancourt.

Effectifs:

- Militants établis c’est-à-dire infiltrés dans l’usine.

- Groupes de porte constitués par des militants venant de l’extérieur de l’usine (propagande/provocation).

- Coordination des groupes d’ateliers et agit-prop extérieure.

Au printemps 1973, le Quotidien Le Monde a évalué la composition du comité de lutte Renault à plusieurs dizaines de membres actifs et plusieurs centaines de sympathisants.

Exemple d’une opération « offensive » : la campagne du métro

- Objectif : profiter de la hausse des transports pour renforcer l’influence militante dans l’usine en contournant l’encerclement de la Direction et du PCF/CGT.

- Cadrage de l’action : concentrer l’agit-prop sur l’équipe A (concentration des infiltrés) et plus sporadiquement sur l’équipe B.

- Durée de l’action : plusieurs semaines de manière répétée puis sporadique.

- Choix de la cible : le lieu le plus abordable (station de métro Billancourt).

- Méthode :

- Occupation quotidienne illégale de la station pendant 15 minutes.

- Blocage des portes de sortie pour permettre l’accès au métro sans payer.

- Vol et distribution de milliers de tickets de métro aux ouvriers de Renault.

- Affrontements avec la police lorsqu’elle intervenait pour faire cesser l’action.

Ce type d’opération a débouché sur une forme d’apprentissage de l’usage de l’information pour agir avec un objectif très précis à atteindre.

Certains modes opératoires de la branche clandestine de l’organisation maoïste pouvaient être comparés à ceux du monde du renseignement (écoute canaux police par scanner, mise en place d’une planque, fabrication de faux papiers d’identités, documentation et techniques élémentaires de repérage de cible).

La culture subversive maoïste se distingue de la culture étatique du renseignement dans la finalité de l’action. Dans le monde du renseignement français , l’action est « d’abord une forme de combat… Elle vise la destruction du potentiel ennemi là où les moyens classiques ne peuvent pas pour une raison ou une autre l’atteindre ».

Dans le cadre subversif du militantisme maoïste, l’action est pensée comme le support d’une stratégie globale de guerre de l’information. C’est cette différence d’approche qui lui donne un intérêt particulier qui est vérifié dans les dynamiques actuelles de guerre hybride.

Cinq ans après la création de l’Ecole de Guerre Economique en 1997 , j’ai souligné la nécessité de tirer des enseignements opérationnels de l’action subversive maoïste. En voici un extrait :

Une action subversive au service de l’intérêt de puissance ?

« Depuis la guerre en Irak, le caractère illégitime de certaines stratégies indirectes américaines oblige les puissances de second rang à réfléchir sur les parades à mettre en œuvre pour contenir les appétits des faucons de Washington. La diplomatie traditionnelle a ses limites. Elle peut tenter des manœuvres de réconciliation comme ce fut le cas lors de la réunion du G8 à Evian en mai 2003. Mais elle n’a aucun moyen de stopper les multiples attaques informationnelles contre la France qui sont lancées depuis les Etats-Unis ou d’autres points du globe.

Il devient nécessaire de développer à côté de la diplomatie traditionnelle, une stratégie de l’Action qui s’inspire des principes subversifs de la guerre par l’information du faible au fort. L’objectif n’est pas de s’affronter aux Etats-Unis ou à toute puissance mais de préserver nos intérêts dès lors qu’un allié se transforme en adversaire durable dans un certain nombre de dossiers géopolitiques, économiques et culturels.

Une autre donnée essentielle légitime aussi une telle démarche. L’Europe/puissance est un concept qui dérange tous les consensus mous de l’après-guerre froide. Elle nous expose de fait à des manipulations informationnelles de la part des opposants à une Europe/puissance. Notons au passage que le théâtre européen se prête hélas à une guerre par l’information tous azimuts. Les Américains jouent habilement sur les blessures mal cicatrisées de la seconde guerre mondiale. (…)

Il est facile pour Washington d’activer ce jeu de quilles diplomatique. Il met la France au pied du mur de réalité de puissance. Dès le moment où on souhaite bâtir l’Europe/puissance, on lutte sur le long terme pour une indépendance de l’Europe vis-à-vis des Etats-Unis. Or une telle perspective est encore considérée comme un combat illusoire, compte tenu des critères traditionnels d’expression de la puissance (forces militaires, réserves énergétiques, potentiel démographique, unité nationale, niveau d’engagement patriotique des citoyens du pays…).

La première urgence est donc de relancer le débat sur la stratégie de puissance pour faire apparaître la géographie réelle des antagonismes nationaux, européens et internationaux. Si on prend le cas de la France, une partie de la population s’oppose à un statut de vassal des États-Unis alors que l’autre partie n’y voit pas d’inconvénient majeur.

La crise de rejet du statut de vassal est une évolution logique dans l’histoire des rapports de force. Elle conduit les plus rusés à développer des espaces de mouvement en recourant systématiquement aux stratégies indirectes de contre-influence.

Contrairement au fort qui a les moyens financiers et humains sans oublier les moyens de pression sur ses vassaux, le faible ne peut compter que sur ses propres forces. Il doit donc concentrer toute son énergie sur l’identification des failles et des contradictions de l’adversaire en ciblant ses points les plus vulnérables afin de l’user par des frappes informationnelles répétées.

Le fort veut écraser ou se faire obéir. Le faible ne peut que contenir, affaiblir et éventuellement dissuader. Les principes de cette guerre de l’information du faible au fort sont relativement simples : révéler les points faibles de l’adversaire, l’inciter à se justifier, le pousser à la faute.

Cette philosophie élémentaire peut servir de base de reconstruction d’une Action subversive au service de la préservation de notre intérêt de puissance. L’utilisation systématique des points faibles de l’adversaire, la déstabilisation par les sources ouvertes est devenue une arme bon marché. Elle peut même être une arme dissuasive.

Le changement d’échiquier intervenu après la chute du mur de Berlin a réactivé une guerre par l’information du faible au fort que l’on croyait en voie de disparition. Le partage des zones d’influence, la recherche de suprématie géoéconomique et l’uniformisation des modes de vie créent de fait de nouvelles aires d’affrontement par l’information qu’il devient urgent de définir. Faute de quoi, la diplomatie française essuiera les plâtres de notre effacement et de notre décadence. »

Rappelons que ces lignes ont été écrites en … 2002.

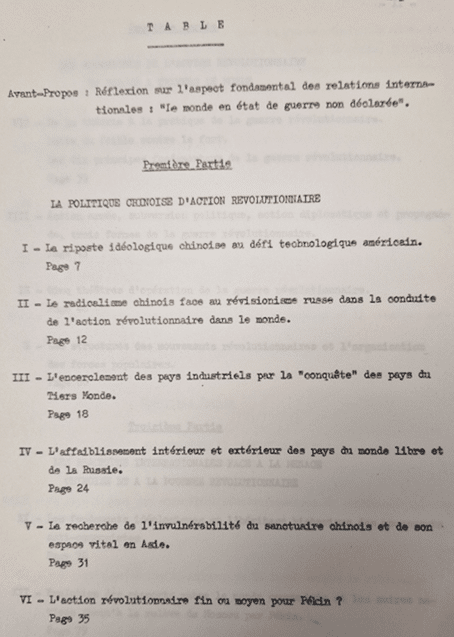

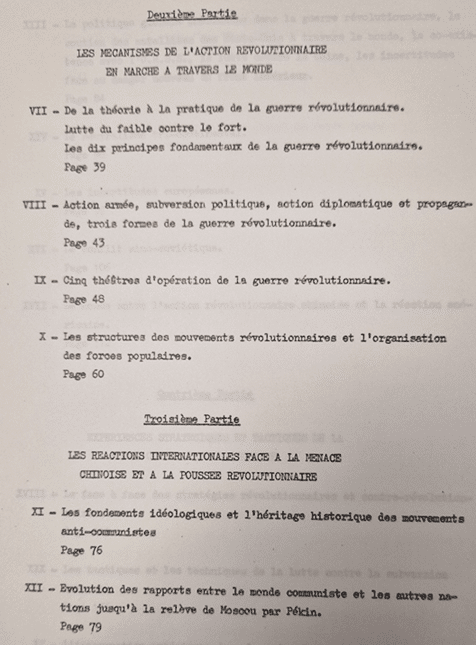

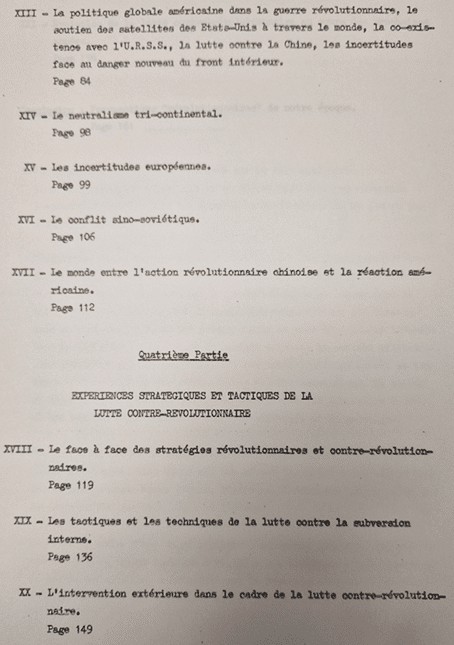

Annexe

Sommaire du rapport rédigé en 1971 par Alain Gaigneron de Marolles

« Paix atomique et guerre révolutionnaire face à la puissance chinoise et à la poussée révolutionnaire dans le monde ».