Etude du cheminement d’une création de concepts

« La date du 11 septembre 2001 n’est pas seulement le repère symbolique d’un changement d’ère, elle est aussi l’expression d’une dimension inédite de la guerre, celle qui se mène par l’information.

La guerre du Golfe, l’intervention américaine en Somalie ainsi que les conflits dans l’ex-Yougoslavie avaient déjà donné un aperçu de cette mutation.

Lors de l’invasion du Koweït par l’Irak, l’opinion publique américaine s’est mobilisée à la suite d’une désinformation orchestrée par les autorités américaines avec la complicité de la fille de l’ambassadeur du Koweït aux États-Unis[1].

Le débarquement télévisé des troupes américaines sur les plages de Mogadiscio, de même que le lynchage en direct d’une unité de l’US Army, ont fait passer au second plan la réalité politico-militaire de la guerre civile locale.

Dans les évènements du Kosovo, la polémique sur la manipulation de l’information a été présente du début (négociations diplomatiques) jusqu’à la fin (communiqués de presse de l’Otan sur la précision des frappes et les dommages collatéraux).

Cette dimension particulière de la guerre par l’information est devenue évidente dans le cadre de la mise en scène des attentats du 11 septembre, montrés en direct par les chaînes de télévision à une échelle planétaire. »

Dès l’époque d’Intelco (voir épisode 5 pour la période des années 90), la confrontation informationnelle nous est apparue comme un des enjeux de plus en plus prépondérants dans la manière de l’emporter contre un adversaire dans une situation d’affrontement économique.

Dans les pratiques offensives de la guerre économique telle qu’elle était pratiquée auparavant, le renseignement occupait une place déterminante. L’objectif principal était d’avoir accès aux secrets de l’adversaire : les secrets de nature technologique (innovations), industrielle (procédés de fabrication), financière (capacités d’investissement, endettement) et commerciale (prospects). De facto, la société de l’information élargit le champ des possibles en termes de méthode d’attaque.

L’impasse militaire provisoire sur la conceptualisation des confrontations informationnelles

On aurait pu croire que l’approche conceptuelle avait été amorcée au sein du monde militaire à travers les expériences des guerres coloniales. A partir de la guerre d’Indochine, l’armée et les services spéciaux français avaient accumulé une somme des savoir-faire dans le domaine de la guerre psychologique qui a atteint son apogée avec l’opération de la « bleuite » menée sous la conduite du capitaine Paul-Alain Léger.

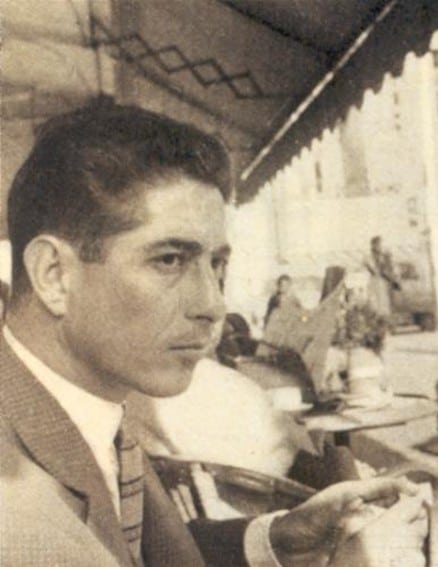

Le capitaine Léger en civil à la terrasse d’un café à Alger

Le capitaine Léger en treillis sur le terrain

Cette opération a mis en exergue un art de l’intoxication particulièrement efficace qui a abouti à la déstructuration de toute une partie de l’appareil militaire du FLN sur le territoire algérien. L’année 1958 fut marquée par une succession de purges sanglantes qui décimèrent l’ensemble des wilayas et plus particulièrement la wilaya 3 et la wilaya 4. Des milliers de personnes furent arrêtées, torturées et égorgées sous la conduite répressive de dirigeants du FLN qui tombèrent dans le piège de cette intoxication.

En termes de résultat, on peut la comparer à posteriori à l’opération que le MOSSAD israélien a finalisé en 2024 contre le Hezbollah, en éliminant une grande partie des cadres de l’organisation pro-iranienne. L’opération menée sous la houlette du capitaine Léger était purement de nature humaine. Celle du Mossad était principalement de nature technique.

Lors du séminaire Renseignement à l’horizon 2030[2], qui eut lieu en décembre 2001, les organisateurs m’avaient demandé d’intervenir pour souligner les nouvelles formes d’approche offensive par les opérations d’information. Le bilan du séminaire souligna les carences de notre dispositif défensif mais aussi offensif en matière de confrontation informationnelle. Ce retard devait être comblé. Mais à l’époque, le ministère de la Défense était bloqué dans son élan à cause des épisodes qui ont déstabilisé l’Etat à la fin de la guerre d’Algérie (Putsch d’Alger, OAS).

Le sujet était devenu tabou.

Il a fallu attendre la guerre du Golfe pour relancer timidement le débat notamment au sein des forces spéciales de l’armée française qui profitent de la mise en avant des opérations psychologiques (Psychological operations, Psy-Ops) par les milieux militaires anglosaxons pour se saisir modestement du sujet à la fin des années 90.

Les chercheurs Paul et Marie-Catherine Villatoux ont analysé avec une très grande lucidité les apports du monde militaire dans un ouvrage qui fait autorité :

La République et son armée face au « péril subversif » : Guerre et action psychologiques en France (1945-1960).

Une lecture civile des nouvelles formes de confrontation informationnelle

L’apport conceptuel que j’apportais dans la foulée des travaux que nous avions mené au sein de l’équipe d’Intelco/DCI et prolongé par la création de l’EGE, a permis de « dédiaboliser » le débat.

C’était une manière de sortir de l’impasse créée par les séquelles de la guerre d’Algérie.

Dans les rapports de force de nature économique, la montée en puissance de la société de l’information modifiait les paramètres de la victoire.

L’acquisition des secrets de l’adversaire n’était plus l’objectif ultime. La notion de dépendance (technologique, numérique) prenait une importance croissante par rapport à la notion de conquête (territoires, marchés).

Autrement dit, un Etat qui mène une politique d’accroissement de puissance par l’économie a un intérêt croissant à rendre un pays cible dépendant de manière durable en termes de solutions industrielles innovantes, de systèmes technologiques et de gestion des données numériques.

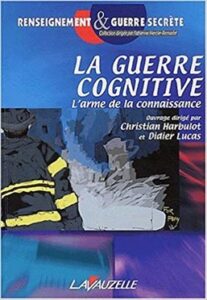

Une des méthodes pour atteindre cet objectif relève justement de ce que nous avions commencé à formaliser au sein de l’EGE sous l’appellation de « guerre cognitive ». Dans un premier temps, la définition que nous avons formulée a été le fruit d’une concertation entre les co-auteurs d’un ouvrage collectif[3] intitulé « La guerre cognitive : l’arme de la connaissance »[4], publié en 2002 :

« Les guerres du cognitif opposent des capacités à connaître et produire ou déjouer des connaissances. La définition que nous donnons de la guerre cognitive est donc la manière d’utiliser la connaissance dans un but conflictuel. Elle se différencie de l’acceptation américaine qui limite la guerre cognitive à la manière de leurrer l’adversaire en termes de commandement. »

A cette époque, nous étions coincés entre deux héritages :

- L’apport du monde des services spéciaux au service du monde militaire (avec le tabou imposé par les autorités après la guerre d’Algérie).

- L’apport anglosaxon britannique (avec le bilan des opérations d’intoxication lors la seconde guerre mondiale puis lors des expériences de guerres coloniales en Malaisie notamment) et américain (apprentissage de l’OSS à partir de 1941, les opérations de contre-insurrection menée aux Philippines après la seconde guerre mondiale, l’opération Phoenix eu Vietnam, les opérations clandestines anticommunistes en Amérique latine, la doctrine d’information warfare conçue dans les années 90[5]).

L’influence de la pensée issue du monde du renseignement occidental et des principes dictés par l’OTAN, était déterminante. Mais la démarche de réflexion sur la guerre économique du temps de paix nous amena à prendre en compte d’autres problématiques de confrontation informationnelle.

Les rapports de force entre puissances étudiés sous l’angle géoéconomique nous amenaient au constat qu’il fallait construire d’autres grilles de lecture sur les confrontations informationnelles « civiles ». Les héritages politico-militaires ne nous permettaient pas de comprendre les manœuvres informationnelles qui venaient en appui aux dynamiques d’accroissement de puissance par l’économie.

La guerre froide avait ouvert la voie à des stratégies de confrontation de nature idéologique qui sortaient des schémas classiques de la pensée militaire. L’objectif n’était pas l’intoxication des centres stratégiques de décision de l’adversaire mais l’affaiblissement de sa cohésion sociétale[6]. Ainsi sont nées des stratégies d’encerclement et de contre-encerclement culturel. Entre les deux guerres, les menées communistes (le progressisme), les menées fascistes (le culte de l’Etat, les menées national-socialiste (le nationalisme raciste) avaient un objectif majeur : la conquête de l’opinion. Après la seconde guerre mondiale, le camp occidental opposa la liberté culturelle au progressisme en soutenant les dissidences au sien du Bloc communiste. Après la chute du mur de Berlin, le social learning américain devint un élément déterminant de l’influence des Etats-Unis pour imposer une suprématie des idées centrée autour de leur modèle de démocratie ainsi que leur manière de concevoir la mondialisation des échanges.

La nature des affrontements économiques fut influencée par ces nouvelles logiques de domination indirecte. Ces techniques d’encerclement cognitif différaient des modes de conquête territoriale et commerciale qui dominaient jusqu’alors les pratiques de guerre économique.

Le concept de guerre cognitive tel qu’il a été conçu à travers les travaux menés au sein de l’Ecole de Guerre Economique à partir des années 2000, donne une vision différente des affrontements entre puissances que la lecture militaire ne permet pas d’avoir.

La vision militaire actuelle de la confrontation informationnelle dans un contexte de guerre létale, est centrée sur la détection de l’intoxication et de la désinformation menée par le camp ennemi.

La vision civile de la confrontation informationnelle dans un contexte de guerre économique du temps de paix, est centrée sur la recherche de contrôle du champ cognitif afin d’isoler l’adversaire ou de le rendre dépendant.

Il ne s’agissait pas d’opposer les deux cultures mais plutôt de cerner leur apport respectif.